В поисках забытого аэродрома

Общая информация

Продолжительность: 1,5 часа

Возрастное ограничение: 12+

Сложность маршрута: средняя

Рекомендуемая одежда: удобная обувь для пеших прогулок

Фотосъемка: рекомендуется взять фотоаппарат для запечатления исторических мест

Обязательно — отличное настроение.

Маршрут экскурсии:

- Сквер у станции метро «Планерная»

- Улица Летчицы Клавдии Фомичевой

- Центр аэронавигационной информации

- Территория бывшего аэродрома

- В поисках отголосков прошлого.

Эта экскурсия позволит вам погрузиться в богатую историю района Северное Тушино, узнать о важной роли аэродрома «Захарково» в истории полярной авиации.

Из настоящего в прошлое (Сквер у станции метро «Планерная»)

Мы встречаемся около метро «Планерная», в самом названии станции, а так же в названии близлежащих улиц района – Штурвальная, Аэродромная, Лётная присутствует авиационная тема.

Но где же здесь аэродром? Многие ответят: «Недалеко от станции метро Тушинская, где сейчас стадион Спартак». Но это будет частично верный ответ.

Оказывается, еще в 30-х годах прошлого века помимо общеизвестного Тушинского, находившегося около излучины Москвы-реки, в трёх километрах от него функционировал другой малоизвестный аэродром. Он располагался вблизи деревни Захарково,

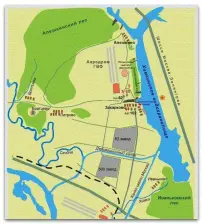

Если посмотреть на фрагмент карты составленной в 20-х годах прошлого века, хорошо видно, что Алёшкинский лес в те годы доходил практически до нынешней улицы Свободы, а к северу тянулся почти до Куркинского шоссе. Справа от Захарково обозначено русло реки Химки, её ширина составляла около 5-15 м. Красный флажок поставлен в точке, где мы сейчас находимся.

В 30-х годах партией и правительством было принято решение построить здесь аэродром, не попавший ни на один «гражданский» довоенный план Москвы и крайне редко упоминавшийся в печати.

При его строительстве большая часть Алёшкинского леса была вырублена, затем местность разровняли и организовали лётное поле. Решение построить аэродром на участке, где расположен многовековой лес, при первом приближении представляется по крайней мере странным. В окрестностях Москвы в те годы хватало мест с широкими ровными полями, где строительство было бы значительно менее трудозатратным. Но строить начали именно тут, в Алёшкинском лесу, в итоге отодвинув его северо-западную границу почти на 3 километра от Захарково.В результате там, где раньше стоял вековой лес, возникло большое ровное поле.

В 1937 году на берегу построенного ударными темпами канала им. Москвы возник гидроаэродром. А напротив гидроаэродрома появилось знаменитое здание Северного Речного вокзала.

Захарковский гидроаэродром был не единственным в Москве — на месте нынешнего Филёвского бульвара располагался заводской аэродром центра им. Хруничева, а поблизости на Москве-реке была организована и водная гавань для испытания амфибий.

Но именно Захарковский гидроаэродром считался главным столичным пристанищем гидросамолётов. Именно отсюда отправлялись знаменитые арктические экспедиции, здесь же была база полярной авиации.

Это было единственное место в Москве, где гидросамолёты (главным образом американские «Каталины») «переобувались» в колёсные шасси и выходили на сушу.

Для них на правом берегу водохранилища организовали «водные стоянки». А при необходимости технического обслуживания и ремонта имелась возможность подъема самолётов на берег, как это видно на фото внизу, где запечатлён гидросамолет, извлеченный на сушу тросом и установленный на специальном сооружении — гидроспуске.

В 1937 году в Захарково был открыт учебный центр для летчиков Гражданского воздушного флота. Полярный аэродром начал приобретать известность среди авиаторов. Здесь проводились выставки новейшей авиационной техники; в небе над аэродромом перед вылетом в Арктику производился облёт новых и отремонтированных самолетов.

Стоит отметить, что в 30-е годы прошлого столетия Тушино и его окрестности можно было без преувеличения назвать самым авиационным местом в СССР, а может быть и во всём мире. Здесь в разные годы находились: Центральная летно-техническая школа ОСОАВИАХИМ (с 1929 года); в 1930 году основана первая в СССР парашютная фабрика (Завод № 1 НКЛП СССР); в 1931 году заработал планерный завод; организованы Дирижаблестроительный институт и Воздухоплавательная школа; в 1933 году открыт Дирижаблестроительный учебный комбинат, переименованный в 1940 году в Московский Авиационно-технологический институт (МАТИ); построены 2 наземных аэродрома и гидроаэродром; возведены завод по производству самолетов и авиамоторный завод с собственным КБ. Да еще был отстроен большой Авиагородок для студентов, рабочих и служащих Народного Комиссариата Авиационной Промышленности (НКАП).

В августе 1941 года из Захарково группа советских авиаспециалистов при участии известных летчиков М.М. Громова, Г.Ф. Байдукова и А.Б. Юмашева на двух гидросамолетах вылетела в командировку в США с целью заключения договора о приобретении американских стратегических бомбардировщиков. Сначала они долетели до Архангельска, потом пролетели вдоль Северного морского пути, и далее, перелетев через Канаду, попали в США. Назад возвратились в декабре 1941 года.

В начале войны на аэродроме Захарково базировались истребители, входящие в состав частей ПВО Москвы. В сентябре и октябре 1941 года там размещалась часть самолетов 233-го истребительного авиационного полка 6-го истребительного авиационного корпуса (другая часть размещалась на аэродроме Тушино).

Первый послевоенный «полярный» вылет с аэродрома был совершен 29.09.1945 года на американском самолете «Дуглас» С-47. А в 1946 году здесь уже базировались шесть 47-х дугласов. Стоит отметить, что в послевоенные годы в советской авиации использовалось много американских и немецких самолетов, в том числе и летающих лодок.

А в конце 40-х это место стало ещё более авиационным: помимо самолетов на аэродроме Захарково начал функционировать «испытательный круг вертолетов» — лётно-испытательная станция (ЛИС), позднее ставшая подразделением Завода № 329. Здесь зарождалось отечественное вертолетостроение.

Вертолетное дело было основано в июле 1948 года, когда рядом с Захарково на Авиазаводе № 82 (ТМЗ) разместилось ОКБ-4 М.Л. Миля. 20.09.1948 г с Захарковского аэродрома поднялся в воздух первый опытный вертолет ГМ-1 (Геликоптер Миля 1), впоследствии названный МИ-1. В 1951 году «милевское» ОКБ было перебазировано в Сокольники, но опытно-экспериментальное производство и ЛИС остались в Захарково. В 1952 году здесь испытывались опытные образцы вертолетов ВД-12, в 1954 г. МИ-3 и МИ-4. В 1956 году в ремонтном цехе (ремзаводе) аэродрома началась сборка опытного образца Ми-6, и здесь же в июне 1957 г. он впервые поднялся в воздух.

Одновременно с милевскими в Захарково испытывались некоторые опытные вертолеты, созданные ОКБ-2 Н.И. Камова, с 1951 по 1955 г располагавшегося рядом с аэродромом на том же Заводе № 82:

Судя по одной из карт, в начале 60-х вертолетный круг размещался немного севернее нынешней улицы имени летчика-бомбардировщика Клавдии Яковлевны Фомичёвой.

В общем, когда-то эта местность в прямом и переносном смысле была густо пропитана духом авиации.

Улица Лётчицы Клавдии Фомичёвой

Многие улицы Москвы названы в честь героев Великой Отечественной войны. В Северном Тушино это улица Фомичёвой, названная в честь героя Советского Союза, лётчицы Клавдии Яковлевны Фомичёвой.

Эта улица пролегла от парка «Северное Тушино» до улицы Героев Панфиловцев. Таких тихих, уютных улиц в Тушино немного. Сейчас она утопает в тени раскидистых деревьев. В середине прошлого века на месте улицы Фомичёвой взлетали и садились самолеты. Всё Северное Тушино располагается на бывшем лётном поле аэродрома Полярной авиации. И не зря улицу назвали именем заслуженной лётчицы.

Родилась Клавдия Яковлевна 25 декабря 1917 года, в Москве, в семье служащего. Детские годы она провела на родине родителей в деревне Знаменка Данковского района. После школы она работала бухгалтером-контролёром в Госбанке СССР, а по выходным вместе с подругами занималась в аэроклубе. Это было время всеобщего увлечения авиацией, когда по всей стране строились авиационные заводы, аэродромы, а при аэродромах открывались школы парашютистов и лётчиков. А над каждой девичьей кроватью висел портрет Валерия Чкалова.

Война все изменила, и с октября 1941 года Клавдия Фомичёва служит в рядах Красной армии. После окончания в 1942 году курсов военной подготовки при Энгельской авиационной школе пилотов она была направлена на фронт.

С января 1943 года Клавдия Фомичева — командир эскадрильи 587(125) бомбардировочного авиаполка.

К концу 1944 года Фомичева К.Я. совершила 55 боевых вылетов на бомбардировку живой силы и техники противника. В групповых вылетах она уничтожила 11 самолетов немецкой авиации».

После войны она служила лётчиком-инструктором в Военно-воздушных силах нашей страны, преподавала в Борисоглебском военном училище. В 1955 году Фомичёва К.Я. вышла в запас в звании подполковника, жила в Москве.

Отголоски прошлого ( Парк «Северное Тушино»)

В марте 1960 г. был издан приказ «О перебазировании специалистов 247 АО ПА на аэродром Шереметьево и ликвидации аэропорта Захарково». Видимо в этом же году полеты самолетов с аэродрома прекратились, а территорию начали застраивать домами.

На архивных фотографиях новые жители района, гуляя по бывшему летному полю, еще имели возможность определить местоположение главной части аэродрома по останкам посадочных сигналов, позже очень мало, что напоминало о нем..

Но несколько объектов этого старого позабытого аэродрома дожили до 21 века. В частности, в 2010 году среди домов еще возвышался огромный ангар ремзавода, где когда-то ремонтировали самолёты и собирали опытные образцы первых советских вертолетов, и стояли располагавшиеся рядом с ним здания авиаремонтных мастерских.

Но в сентябре 2010 года это огромное сооружение снесли, и единственное построенное ещё до войны здание, сохранившееся от инфраструктуры старого аэродрома, по адресу Свободы, 67

Когда-то здесь находился Штаб Полярной авиации, располагавшийся рядом с ангаром, и видимо здесь же размещался учебный центр. Сейчас в этом месте располагается филиал «Центр Аэронавигационной Информации» ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»

Я тщательно изучил немецкие аэрофотоснимки Москвы для того, что бы определить где располагаясь взлетно-посадочная полоса. И даже решил, что она была там, где на фото видна прямая линия, проходящая примерно по центру летного поля.

Снимок 1941-42 годов: красная стрелка указывает на ангар, слева от него чётко видны очертания лётного поля. В правом нижнем углу видны дома деревни Захарково, на этом месте сейчас проходит южная часть Химкинского бульвара, доходящая до водохранилища (на фото оно справа).

Но позже, почитав спецлитературу 30-х годов, я узнал, что на грунтовых аэродромах не было «стационарных» взлетных и посадочных полос в виде «самолетных дорожек». В те годы посредине лётного поля белым (зимой черным) кругом диаметром 20-30 м обозначался его центр (центр нейтральной полосы):

Рядом с кругом строго по направлению ветра двумя полотнищами 8х2 м и 5х2 м выкладывался знак «Т»… Находящаяся слева от Т часть летного поля предназначалась для посадки самолётов. Направление взлета и посадки зависело от направления ветра — при взлете знак «Т» (и круг) находился слева от лётчика, а при посадке справа.

Таким образом, с грунтовых аэродромов при необходимости могли взлетать одновременно 2-3 самолета, что можно часто наблюдать в кинохронике времён Великой Отечественной войны.

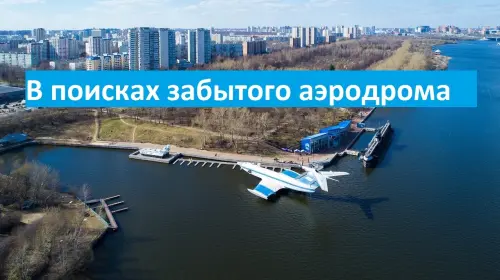

От гидроаэродрома до наших дней дожил гидроспуск, выложенный монументальными железобетонными плитами.

На плитах сохранились массивные железные кольца, к которым крепились тросы, удерживающие гидросамолеты на суше. Складывается впечатление, что время над ними не властно – выглядят как новые, свой функционал за прошедшие 80 лет не утратили — хоть сейчас к ним самолет привязывай:

О славном прошлом этих мест ещё напоминают десантный катер и экраноплан «Орленок» — они находятся как раз напротив Северного речного вокзала по соседству с дизельной подводной лодкой Б-396.

Многие жители района не знают, что живут на территории бывшего знаменитого советского аэродрома, откуда прославленные лётчики отправлялись покорять Арктику.

К сожалению, в районе нет ни одного памятника в честь славной авиационной эпохи. Забывать такое непозволительно, нет на свете более несчастного народа, чем тот, который позабыл собственную историю.